Ungebrochen überstand die Liebe der Deutschen zu ihren Wäldern die blutigen Konflikte, Krisen und Katastrophen des 19. und 20. Jahrhunderts. Noch immer wirkte die Vorstellung einer besonderen Beziehung der Deutschen zu ihren Wäldern nach, häufig mit nationaler Symbolik oder spirituell aufgeladen. In der Nachkriegszeit als Rückzugsort wiederentdeckt, sollte schon bald die Sorge um ein drohendes „Waldsterben“ die schlimmsten Befürchtungen um den Zustand der deutschen Forstgebiete die Deutschen umtreiben. Diese Ängste sollten schließlich eine neue Partei in die Parlamente befördern, die nicht nur frisches Personal in die Legislative von Bund und Ländern brachte, sondern auch die Politik der Republik der folgenden Jahrzehnte maßgeblich beeinflussen sollte.

Im Jahr 1864 sollte ein Territorialstreit zwischen Preußen und Dänemark um die Gebiete Schleswig, Holstein und Lauenburg, bis 1806 Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, zum Auslöser des Krieges zwischen beiden Staaten werden. Zu dieser Zeit war der 1815 gegründete Deutsche Bund ein zergliederter Staatenbund souveräner Fürsten- und Herzogtümer sowie freier Städte. Nach dem deutschen Sieg über Dänemark spitzte sich der Streit zwischen Österreich und Preußen um die Führungsrolle im Deutschen Bund zu. Preußen wollte den Staatenbund in einen Bundesstaat transformieren, Österreich war um den Erhalt seiner Stellung bedacht und wollte den Deutschen Bund in seiner bestehenden Form erhalten. Die preußische Regierung legte am 10. Juni 1866 einen entsprechenden Reformplan für einen kleindeutschen Bundesstaat ohne Österreich den übrigen Mitgliedstaaten vor, die daraufhin antworten sollten, ob sie bereit wären, dem neuen Bund unter den genannten Bedingungen beizutreten. Mit dem Einmarsch preußischer Truppen drei Tage zuvor am 07. Juni 1866 in das seit dem Sieg über Dänemark von Österreich verwaltete Holstein, hatte Preußen bereits Fakten geschaffen, die zum Auslöser des Preußisch-Österreichischen Krieges 1866 werden sollte.

In den Jahren darauf mündete der seit Jahren schwelende Konflikt mit Frankreich, getragen von beiderseitigen Großmachtsambitionen, der sich durch die vorangegangenen siegreichen Kriege 1864 und 1866 noch verschärfte, in den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Dieser dritte und letzte der drei „Einigungskriege“ führte mit der Kaiserproklamation im Versailler Spiegelsaal 1871 zur Gründung des Deutschen Reiches. Zu seinem ersten Kaiser wurde, wenn auch eher widerwillig, der Preußenkönig Wilhelm I. ernannt. Als eine Nation geboren in „Blut und Eisen“ (Bismarck), betrat ein autoritärer Obrigkeitsstaat preußisch-militaristischer Prägung als neue Großmacht die europäische Bühne. Ein Taumel nationaler Begeisterung erfasste das Land und seine Gesellschaft und weckte das Bedürfnis nach identitätsstiftenden Symbolen und Mythen. Wieder diente das Narrativ der Varusschlacht als Symbol deutscher Stärke und Unverwundbarkeit. Dem siegreichen Arminius zu ehren, dessen Name mit Herrmann eingedeutscht wurde, errichtete man bei Detmold im südlichen Teutoburger Wald eine über 50 Meter hohe Kolossalstatue. Am 16. August 1875 feierlich eingeweiht nach vierzigjähriger Bauzeit, wurde es zum monumentalen Ausdruck eines neuen nationalen Selbstbewusstseins. Das drohend und siegessicher erhobene Schwert weist nicht in Richtung Rom, sondern in westliche Richtung nach Frankreich, dem damaligen „Erbfeind“. Es trägt die Inschrift „Deutsche Einigkeit meine Stärke meine Stärke Deutschlands Macht“.

Die Heldenverehrung für den Cheruskerfürsten veranlasste Heinrich Heine bereits 1844 aus seinem Pariser Exil in „Deutschland. Ein Wintermärchen“ zu einem Spottvers:

„Das ist der Teuteburger Wald,

Den Tacitus beschrieben,

Das ist der klassische Morast,

Wo Varus stecken geblieben.

Hier schlug ihn der Cheruskerfüst,

Der Herrmann, der edle Recke,

Die deutsche Nationalität,

Die siegte in diesem Drecke.

Wenn Herrmann nicht die Schlacht gewann,

Mit seinen blonden Horden,

So gäb‘ es deutsche Freiheit nicht mehr,

Wir wären römisch geworden!“

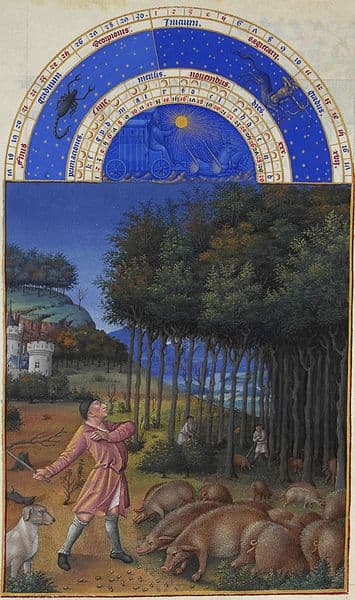

Nach dem Sieg über Frankreich wurden im ganzen Reich „Kaisereichen“ oder „Sedaneichen“ gepflanzt und ihr zahllose Gedichte gewidmet. Der Deutsche Wald diente einmal mehr als Kriterium zur Definition des deutschen Nationalcharakters. Die Vorstellung von den Deutschen als eines in ihren Wäldern fest verwurzelten „Waldvolkes“ erfuhr eine zunehmend völkische und radikalnationalistische Konnotation und eine zunehmend von Exklusion geprägte Dimension.

Aufbruch und Untergang

Um die Jahrhundertwende entstand die Bewegung des Natur- und Heimatschutzes. Ihre Anhänger setzten dem landschaftszerstörenden Kapitalismus und seinen zerstörerischen Auswirkungen auf die Natur mit seinen hässlichen Gebäuden und Reklametafeln die Idee eines Naturdenkmalschutzes entgegen. Bedrohte Tier- und Pflanzenarten sollten geschützt und alte Bäume vor dem Abholzen bewahrt werden. Doch während heutige Umweltschutzgruppen, Parteien und Verbände gegenüber Innovationen und der Moderne allgemein aufgeschlossen zeigen und sie nicht per se verteufeln, war die damalige Umweltschutzbewegung betont antimodern eingestellt, wenn sie auch genau wir ihr heutiges Pendant ihre Anhängerschaft hauptsächlich im naturfernen Bürgertum fand. In der rauen ländlichen und bäuerlich geprägten Lebensrealität indes fehlte indes jeder Sinn für die romantisierende Ästhetik städtischer Intellektueller.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand eine Wanderbewegung, die sich in zahllosen Vereinen im ganzen Reich organisierte. Diese versprach ihren Anhängern das Erleben eines besonderen Freiheitsgefühls, fernab von der hektischen Moderne, frei von elterlicher und staatlicher Bevormundung und den strengen Kleidungszwängen ihrer Zeit mit Anzügen und steifem Kragen. Der 1901 durch Karl Fischer gegründete Wandervogel e. V. stand ab 1907 auch Mädchen offen und fand bald auch Anhänger unter Arbeiterkindern. Die 1913 abgehaltene 100-Jahr-Feier der Völkerschlacht in Form eines „Freideutschen Jugendtages“ betonte noch einmal die enge Verbindung zwischen emanzipatorischem Freiheitsgedanken und nationaler Mythen. Doch Karl Fischer brachte auch einen militärischen Geist in seine Bewegung. Hierarchische Gruppenstrukturen, verbunden mit Kriegsspielen und einer Opfer- und Kameradschaftsethik, die ihre Anhänger nicht nur 1914 begeistert in den Krieg ziehen ließ, sondern später auch Eingang in die Hitlerjugend finden sollten gehörten zum Kern der Jugendbewegung.

Nach der dem verlorenen Ersten Weltkrieg 1918 konnten Rechtsextremisten wie auch die Nationalsozialisten leicht an die patriotisch aufgeladene Natursymbolik anknüpfen. In dieser Vorstellung wurde mit den Holzforderungen der Franzosen durch den Versailler Vertrag nicht nur an den Wald, sondern damit auch am gesamten deutschen Volk die Axt angelegt. Eine weitere Denkrichtung verknüpfte ab den 1920ern den Naturschutzgedanken mit dem der Gesundheit. Volk und Land bildeten in dieser völkischen Vorstellung eine organische Einheit. Die Gesundheit der Bevölkerung hing in dieser Vorstellung eng mit dem Zustand der Natur zusammen, ihre künstliche Veränderung sollte das Gleichgewicht stören und nur in einer gesunden Landschaft könne ein gesunder Mensch leben. Der Konstruktion eines deutschen „Waldvolkes“ setzten die Nationalsozialisten in ihrer Blut-und-Boden-Ideologie die Juden antagonistisch als „Wüstenvolk“ entgegen. Als „boden- und wurzelloses Volk“, sich nur in der Steppe heimisch fühlend, seien diese nur darauf aus, den deutschen Wald zu zerstören.

1933 kam es zur Machtübernahme der Nationalsozialisten. Ihr 1935 erlassenes Reichsnaturschutzgesetz sollte vordergründig Naturschutzgebiete schaffen, doch wurden diese Pläne bald durch Kriegsvorbereitungen und Autarkiebestrebungen des Regimes durchkreuzt. Durch den ebenfalls 1935 geschaffenen Reichsarbeitsdienst (RAD) wurden gleichzeitig durch Trockenlegung von Mooren und Sumpfgebieten, der Begradigung von Flüssen und Wasserläufen andere Naturräume zerstört, um diese auszubeuten und landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Denn tatsächlich war den Nationalsozialisten der Gedanke einer Notwendigkeit des Umweltschutzes in Bezug auf die eigenen Lebensgrundlagen völlig fremd. Der Begriff „Umwelt“ war den damaligen Zeitgenossen noch unbekannt und ökologische Zusammenhänge wurden nur rudimentär verstanden. Stattdessen wurde die Anwendung und Entwicklung energie- und schadstoffintensiver Verfahren im Rahmen der Kriegswirtschaft weiter forciert, um natürliche Rohstoffe durch künstliche zu ersetzen.

1939 folgte nach einer jahrelangen militärischen Aufrüstung unter Brechung des Versailler Vertrages und dem Aufbau der Wehrmacht als starke Offensivstreitmacht der Angriffskrieg gegen Polen nach einem mit der Sowjetunion geschlossenen Nichtangriffspakt, der die Aufteilung Polens unter den beiden Kriegsparteien beschloss. 1941 erfolgte schließlich unter dem Decknahmen „Unternehmen Barbarossa“ der deutsche Einmarsch in die Sowjetunion. Im Rahmen eines gigantischen Kolonialisierungsprojekts sollten die eroberten Gebiete „germanisiert“ werden. Das Konzept vom „Lebensraum im Osten“, das hier zur Anwendung kommen sollte, hatte seinen Ursprung in der völkischen Bewegung des Kaiserreichs und wurde von den Nationalsozialisten aufgegriffen, um eine rücksichtslose Ausrottungs- und Vernichtungspolitik in den eroberten Gebieten Osteuropas zu betreiben. Im Zuge dieses Projektes wurden große Teile der als „rassisch minderwertig“ eingestuften einheimischen Bevölkerung massenhaft in das „Generalgouvernement“ deportiert. Juden wurden in Ghettos umgesiedelt, in Konzentrations- und Vernichtungslager interniert oder durch mobile Einsatzgruppen noch vor Ort ermordet und in Massengräbern verscharrt.

Die Blaupause für das Projekt, der „Generalplan Ost“, sah eine Anwerbung deutscher Siedler vor, die, nach streng rassischen Kriterien ausgewählt, als Bauern die eroberten Gebiete kultivieren und bewirtschaften sollten, um das Reich zu versorgen und damit von ausländischen Importen unabhängig zu machen. Mit der Errichtung sogenannter „Wehrdörfer“ sollte ein Bollwerk gegen Feinde aus dem Osten geschaffen werden, um diese im Falle eines Überfalls zurückzuschlagen. Neben dieser „Eindeutschung“ sollte jedoch auch gleichzeitig die Natur nach deutschen Vorbildern umgestaltet und der „deutschen Landeskultur“ angepasst werden. Der Generalplan sah eine Aufforstung der Wälder vor, der „germanisch-deutsche“ Mensch sollte sich schließlich in seiner neuen Umgebung heimisch fühlen. Zu einer Umsetzung dieser Pläne sollte es nicht kommen, die Kriegslage verschlechterte sich in den folgenden Jahren und das Deutsche Reich den selbstverschuldeten Krieg schließlich 1945 verlor.

Die Nachkriegszeit

Nach dem Krieg sollte der Wald als Ort der Erholung wiederentdeckt werden, doch noch lange sollten Vorstellungen von einer engen Beziehung zwischen Wald und Volk in die Nachkriegsgesellschaft hineinwirken. Noch immer fanden sich nach 1945 in Publikationen wie in der 1947 gegründeten „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ vorbelastete Konzepte wie das des „Waldvolkes“ wieder. Die im Zuge der westdeutschen Währungsreform 1949 eingeführte 50-Pfennig-Münze zierte eine „Kulturfrau“, wie man Waldarbeiterinnen damals noch nannte, die einen Eichensprössling pflanzte als Symbol einer verheißungsvollen Zukunft.

Im Genre des Heimatfilms, das in den 1950er Jahren wieder aufblühte, diente der Wald erneut als Kulisse für kitschige Liebesdramen und soziale Konflikte. Filme wie „Grün ist die Heide“ von 1951 oder der „Förster vom Silberwald“ von 1955 wurden zu Kassenschlagern. Als Protagonisten traten häufig Förster neben lokalen Autoritäten wie Geistliche, kleine Gewerbebetreibende und Bürgermeister als Hüter konservativer Werte und Traditionen in Erscheinung. Als Gegenspieler fungierten häufig skrupellose Geschäftemacher aus der Großstadt oder Wilddiebe in den oft mit kitschigen Liebeswirren angereicherten Geschichten. Frühe Versuche, die NS-Vergangenheit oder die Kriegsfolgen filmisch aufzuarbeiten, wie „Die Mörder sind unter uns“ aus dem Jahr 1946 oder das Kriegsheimkehrerdrama „Liebe 47“ waren dagegen weniger erfolgreich. Zu groß war nach dem Krieg die Sehnsucht nach einer heilen unberührten Welt, fernab zertrümmerter Städte oder gar der Frage nach persönlicher Schuld. „Das Rigide und Parallele der aufrechtstehenden Bäume, ihre Dichte und ihre Zahl erfüllt das Herz des deutschen mit tiefer und geheimnisvoller Freude. Er sucht den Wald, in dem seine Vorfahren gelebt haben, noch heute gern auf und fühlt sich eins mit den Bäumen.“ So urteilte der zeitgenössische Schriftsteller Elias Canetti („Masse und Macht“, 1960) über das Verhältnis der Deutschen zu ihren Wäldern.

Selbst im real existierenden Sozialismus der DDR knüpfte man an den Geschichtsmythos der Varusschlacht an und deutete ihn in einem marxistischen Sinne um. Die römischen Invasoren standen nach dieser Lesart für einen imperialistischen Sklavenhalterstaat und wurden zum Gegenspieler einer romantisch verklärten germanischen Gesellschaft mit „urkommunistischen Eigentumsverhältnissen“. Auch der Bauernkrieg von 1524 – 1526 erfuhr in der DDR eine realsozialistische Neuinterpretation unter Berufung auf das Konzept einer „frühbürgerlichen Revolution“ von Friedrich Engels, in dem der Bauernkrieg in Verbindung mit der Reformation gemeinsam in einen revolutionären Kontext gesetzt wurden.

1980 entstand in Westdeutschland mit „Die Grünen“ eine Partei, die den Umweltschutz zu ihrem zentralen Thema machte. Die in der frühen Gründungsphase noch beteiligten Rechtsextremisten und ehemaligen NSDAP-Mitglieder wie Baldur Springmann, Werner Vogel (ehemals SA) wurden durch starke linke bis linksextremistische Kräfte, wie den K-Gruppen schon bald aus der Partei gedrängt und die neue Partei verstand es, den Umweltschutz mit der sozialen Frage zu verbinden. Zunehmend setzte sich hier ein modernes und wissenschaftsbasiertes Umweltverständnis durch. In der Folge der Auseinandersetzungen zwischen den „Fundis“ und „Realos“ blieben letztere als die Vertreter einer realpolitischen Vorstellung von Politik in der Partei tonangebend. Wenn es dort auch heute noch immer an Befürwortern alternativer Heilmethoden wie Homöopathie oder Anhänger der anthroposophischen Waldorfpädagogik nicht mangelt, fehlt ihr dennoch das antimoderne Element ihrer geistigen Vorläufer aus dem 19. Jahrhundert. Auch in der DDR entstand in den 1980ern, nicht zuletzt unter dem Eindruck massiver Umweltschäden, verursacht durch Militär und Industrie, eine Umweltbewegung, die dort jedoch schnell ins Visier des MfS geriet. Nach der Wiedervereinigung fusionierten die Grünen mit dem Bündnis 90, einem Zusammenschluss oppositioneller Bürgerbewegungen der untergegangenen DDR.

Waldsterben und Klimakrise

In der ersten Hälfte der 1980er Jahre machte der Begriff des „Waldsterbens“, ausgehend von ökologischen Untersuchungen aus dem Jahr 1978 über den bedrohten Zustand der Wälder, in der deutschen Presselandschaft eine mediale Karriere. Vor diesem Hintergrund nahm sich der 1968 veröffentlichte Song „Mein Freund der Baum“ von Alexandra wie eine düstere Prophezeiung aus.

Durch anhaltende Luft- und Umweltverschmutzung seien diese vom Aussterben bedroht. Auch wenn die Wälder während des Mittelalters durch exzessive Nutzung teilweise in einem wesentlich schlimmeren Zustand waren, zeichneten Umweltaktivisten und Redakteure Untergangsszenarien an die Wand, die beim französischen Nachbarn Erstaunen auslösten. „Waldsterben“ galt als ein urdeutsches Thema. Die Losung „Erst stirbt der Wald, dann der Mensch“ drückte die Ängste einer Mittelschicht aus, die mit dem Wald jedoch selbst immer seltener in Berührung kam. Schnell entstand ein parteiübergreifender Konsens, der der Rettung der Wälder oberste Priorität verlieh. Sperrte sich die SPD noch in den 1960er Jahren gegen Gesetze gegen Luftverschmutzung mit dem Argument der Arbeitsplatzsicherung im Ruhrgebiet, so warnte der SPD-Abgeordnete Freimut Duwe via des SPD-Pressedienstes vor nicht weniger als einem „ökologischen Hiroshima“.

Nicht nur allein um die stärker werdende politische Konkurrenz durch die Grünen einzudämmen sahen die etablierten Parteien Handlungsbedarf. Auch die breite außerparlamentarische Opposition, die sich von links bis weit ins konservative Milieu unter dem Banner des Naturschutzes zusammenfand, sorgten für einen entsprechenden Handlungsdruck. Unterstützt wurden sie dabei von den NGOs wie Greenpeace oder Robin Wood, die das Thema immer wieder durch ihre spektakulären Aktionen in die Tagespresse brachte. 1980 entstand mit der Waldpädagogik eine Form der Bildungsarbeit, die den Wald als Lernort entdeckte und für sich in Anspruch nimmt, als erziehendes und bildendes Konzept einer Jugend, die kaum noch mit Wäldern in Kontakt kam, den Wald als Lebensraum wieder näherzubringen. Ökologische Zusammenhänge können so fernab von Klassenzimmern mit eigens geschulten Pädagogen auf neue Art erfahren werden. So wurden denn auch im Jahr 1983 unter der Regierung Helmut Kohl wichtige Gesetze zum Umweltschutz gegen den Widerstand der Energie- und Automobilindustrie erlassen. Doch eine weltweite Vorreiterrolle nahm sie damit nicht ein. Entschwefelungsanlagen für Kraftwerke und Katalysatoren für Autos waren in Japan und im US-Bundesstaat Kalifornien längst gesetzlich vorgeschrieben. Obschon damalige Forscher vor einer Überdramatisierung warnten, monokausale Ursachen im Hinblick auf das komplexe Ökosystem ausschlossen und einige Studien mit Mängeln behaftet waren, beherrschte das Thema neben Saurem Regen und Ozonloch noch lange Gesellschaft, Politik und Medien.

Durch den Klimawandel erhält das Thema Waldsterben erneute Relevanz, doch ein parteiübergreifender Konsens scheint heute nicht möglich. Trotz jährlich neuer Hitzerekorde, ungeachtet der zunehmenden Austrocknung der Böden, verweisen seine Leugner darauf, dass das von Experten angekündigte Waldsterben nicht eigetreten sei. Warnungen der Wissenschaft und einiger Medien werden entsprechend als Panikmache oder Lobbyarbeit abgetan. Umgekehrt argumentiert die Gegenseite, dass gerade die Gesetzesänderungen nicht nur das Waldsterben, sondern auch das schnell umgesetzte FCKW-Verbot die Ausbreitung des Ozonlochs verhindert hätten. Doch zu sehr hat sich nicht nur die deutsche Gesellschaft bequem mit ihren Verbrennern, Billigfleisch, Kreuzfahrten und Kurzstreckenflügen in einer Nische des Wohlstands und des Konsums auf Kosten zukünftiger Generationen eingerichtet. Jeder Appell zum Verzicht oder zum Maßhalten wird als Beschneidung der eigenen Freiheit gewertet. Die Losung der 1980er „Alle wollen zurück zur Natur, nur keiner zu Fuß“, scheint heute mehr denn je die aktuelle Gemütslage einer Gesellschaft zu beschreiben, die nicht bereit ist, ihr eigenes Konsumverhalten zu reflektieren und selbst kleine Veränderungen im Alltag vorzunehmen. Für Teile der extremen Rechten ist der Wald heute noch immer von ideologischer Bedeutung. Unter der noch immer in der Blut-und-Boden-Ideologie verwurzelten Losung „Umweltschutz ist Heimatschutz“ verknüpfen Neonazis, rechtsextreme Gruppierungen und Parteien einen harmlos erscheinenden Einsatz für den Erhalt der Umwelt mit Sozialdarwinismus und Debatten um Asyl und Zuwanderung.

Noch immer geht von Bäumen und Wäldern eine symbolische Wirkung aus und das nicht nur in Deutschland, denn mittlerweile ist eine Tendenz zur Europäisierung des Naturbewusstseins zu beobachten. Der Begriff des „Waldsterbens“ fand seinen Weg sowohl in die französische wie auch die englische Sprache und der Volkskundler Reinhard Johler entdeckte eine Übernahme des deutschen „Waldbewusstseins“ und deutscher Jagdtraditionen ins italienische Naturverständnis. Auch französische Kulturanthropologen beobachten die Adaption einer „logica germania“ in das eigene Naturbewusstsein, wo traditionell eher einsam wachsende Bäume statt ganzer Wälder den französischen Blick auf die Natur prägten.

Zum 40. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge 1997 in Wien wurde unter die einzelnen „Landesbäumen“ zwischen der deutschen Eiche und der und der italienischen Esche eine Eibe gepflanzt. Ein nur langsam im Unterholz wachsender Baum, der sich zu voller Größe herangewachsen als äußerst widerstandsfähig erweist, so wie die Europäische Union als eine langsam wachsende Staatengemeinschaft, wenn sie auch in Zukunft noch einige Krisen und Rückschläge zu bewältigen hat.

Literatur:

Lehmann, Albrecht. „Mythos deutscher Wald.“ Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): Der deutsche Wald 51, 2001: 4-9.

Urmersbach, Viktoria. „Im Wald da sind die Räuber. Eine Kulturgeschichte des Waldes.“ Fröhlich & Kaufmann Verlag GmbH, Berlin 2018

Zechner, Johannes. „Natur der Nation. Der „deutsche Wald “als Denkmuster und Weltanschauung.“ Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung 67.49-50, 2017: 4-10.