Zwei Heranwachsende terrorisieren mit zum Teil schweren Straftaten eine kleine Dorfgemeinschaft. Am Ende werden sie selbst Opfer einer brutalen Lynchjustiz. Die Bildergeschichte Max und Moritz von Wilhelm Busch wurde zum Welterfolg, einige Verse fanden als geflügelte Worte Eingang in die deutsche Alltagssprache. Doch die morbide Bildergeschichte rief zeitgenössische Sittenwächter auf den Plan, vielerorts wurde das Werk als jugendgefährdet eingestuft und verboten. Dennoch fand sie ihren Weg um die ganze Welt.

Heinrich Christian Wilhelm Busch erblickte am 15. April 1832 in dem kleinen Dorf Wiedensahl im Schaumburger Land das Licht der Welt. Er war das erste von sieben Geschwistern einer frommen protestantischen Familie. Im Alter von neun Jahren verließ er das beengte Elternhaus und verbrachte seine weitere Kindheit im über 160 Kilometer entfernten Ebergötzen bei seinem Onkel, dem Pastor Georg Kleine, der ihn fortan privat unterrichtete. Noch im Jahr seiner Konfirmation 1847 folgte er dem Wunsch seines Vaters und begann ein Maschinenbaustudium am Polytechnikum in Hannover. Da jedoch sein eigentliches Interesse der Malerei galt, brach er das Studium vorzeitig ab und wechselte für ein Kunststudium nach Düsseldorf, später verschlug es ihn nach Antwerpen. Letztlich verschlug es ihn an die Münchner Akademie der Künste. Für den Künstlerverein „Jung-München“ fertigte er hier Zeichnungen und Gedichte für eine humoristische Zeitschrift an.

Sittlichkeit und Rebellion

1864 entstand seine berühmte Bildergeschichte, die er Heinrich Richter kostenlos zum Druck anbot. Bereits einige Jahre zuvor verfasste Wilhelm Busch das 1862 uraufgeführte Bühnenstück „Hänsel und Gretel“, wobei er in einigen Punkten von der klassischen Vorlage abwich und sie zu einer coming-of-age-Geschichte umschrieb, einer Parabel über das Erwachsenwerden. Hier lässt er die Kinder freiwillig in den Wald ziehen. Die Kinder erscheinen hier nicht als bloße Opfer stiefmütterlicher Launen, sondern als willensstarke Kinder, die entschlossen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und eigene Wege gehen. Eine 1863 erneut abgeänderte Bildergeschichte des Märchens traf jedoch nicht den Geschmack des Verlegers.

Mit Strichzeichnungen illustriert, unterlegt mit lautmalerischen Knittelversen begleitet Max und Moritz die sieben Missetaten der jugendlichen Hauptfiguren bis hin zu ihrer brutalen Ermordung. Doch der Dresdner Verleger lehnte ab. Das anarchische Treiben der beiden Lausbuben wollte nicht in die Welt zeitgenössischer Kinderbuchliteratur passen. Tatsächlich brach Wilhelm Busch mit seiner bebilderten Lausbubengeschichte mit den bürgerlichen Konventionen einer Zeit, in der Kinderbücher ein häusliches Idyll vermittelten, geprägt von christlicher Barmherzigkeit und familiärer Harmonie. Die Kinderfiguren jener Zeit wurden als brav, fromm und stets folgsam dargestellt, gleich den Holzschnitten der Gebrüder Grimm des im Jahr 1848 ebenfalls vom Verlag Heinrich Richters herausgegebenen „Ludwig Richter Albums“. Kinderbücher galten als ein Erziehungsmittel jener Zeit. Statt sie Furcht vor Strafe zu lehren und körperlich zu züchtigen, sollte an ihre Einsicht als vernunftbegabte Wesen appelliert werden. Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts prägten spätaufklärerische Philanthropen ein Bild von Kindern als unvollkommene Menschen, die erst durch die Erziehung zum Menschsein geführt werden mussten.

Zeitgenössische Werte und Normen wie Ordnung und Anstand, Gehorsam und Frömmigkeit wurden idealisiert und kindgerecht literarisch dargeboten. In der Zeit des Biedermeier wurde die Kindheit als eigener Lebensabschnitt anerkannt. Entsprechende Werte dieser Zeit sollten durch eine emotionalisierte Kinder- und Jugendliteratur vermittelt werden. Es herrschte die Vorstellung von einem Kind als ideales Abbild einer reinen und natürlichen Menschheit, während die Erwachsenen sich von diesem Ideal entfernt hätten. Kindheit sollte in diesem Genre als sanftes Idyll, geprägt von Zutraulichkeit und Frömmigkeit erfahren werden.

Aber es regte sich auch Widerspruch. Gegen diese Art von Literatur protestierte bereits der Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann 1844 mit seiner Bildergeschichte „Der Struwwelpeter“. Er erkannte, dass sich das in den Kinderbüchern beschriebene kitschig-bürgerliche Ideal nur schwerlich mit der Realität deckte, was sich besonders auf dem Lande zeigte. Fernab der Welt aus wohlbehüteten Kinderstuben eines privilegierten Bürgertums ließ sich beobachten, dass die Kinder hier eben weder brav noch fromm waren und es auch nicht sein wollten. Statt von reiner und zärtlicher Sittlichkeit durchdrungen, empfanden sie sogar eine regelrechte Freude am Schmutz. Zeitgenossen beklagten ihren Hang zum Stehlen und der Lügerei. Sie quälten Tiere und kleinere Geschwister, wollten nicht beten, spielten mit Feuer und zeigten bereits in jungen Jahren ein auffälliges Interesse an ihren Geschlechtsorganen. Im Struwwelpeter erfahren Kinder denn auch bereits durch kleinste Normverletzungen schwerste körperliche Strafen bis hin zu Verstümmelungen, einige finden durch ihren Ungehorsam sogar den Tod.

Mit seiner Kritik stand Hoffmann nicht allein da. In seiner 1857 veröffentlichten Schrift „Die Regierung der Kinder“ beschrieb der Philosoph und Pädagoge Tuiskon Ziller Kinder noch als Störfaktor, nur darauf aus, „die Beschäftigungen und Einrichtungen der Erwachsenen verletzend und störend“. Kinder, die nach Unsinn trachteten, müssten demnach in ihre Schranken gewiesen werden, um die Gesellschaft „unter allen Umständen […] gegen die Störungen von Seiten der Jugend“ zu schützen.

Max und Moritz erscheinen wie eben genau diese elterliche Ordnung störende Kinder, vor der die Pädagogen so eindringlich warnen. Chaos und Zerstörung tragen sie in eine Welt der Beschaulichkeit. Nicht bloß Dummejungenstreiche, handfeste Straftaten von Tierquälerei, Mundraub, Einbruch und Diebstahl bis hin zu einem Sprengstoffanschlag. Am Ende ereilt die notorischen Rabauken jedoch ein grausames Schicksal, das nicht mehr mit den spätaufklärerischen Idealvorstellungen in Einklang zu bringen ist und mehr an die Exempelgeschichten als Ermahnung zur Tugendhaftigkeit erinnern, bei gleichzeitiger Anwendung einer unerbittlichen Strafpädagogik zum Zwecke der Abhärtung und Disziplinierung. Ihr grausamer Tod stellt eine Ordnung der Erwachsenen wieder her.

Es nimmt daher nicht wunder, dass fernab aufklärerischer Ideale die Epoche noch immer in hohem Maß geprägt war von struktureller und personeller Gewalt. Noch immer erfuhren Heranwachachsende schon von frühester Kindheit an Züchtigungen durch das Elternhaus, in der Schule herrschte der rohrstockschwingende Lehrer mit ungebrochener Autorität. Was spätere Lehrmeister nicht kleingekriegt hatten, übernahmen die Unteroffiziere und Feldwebel auf dem Kasernenhof oder der Vorarbeiter in der Fabrik. Gehorsam und Fleiß galten noch immer als die typischen Tugenden des protestantischen Bürgertums. Max und Moritz quälen ihre erwachsenen Mitmenschen ohne jede Gewissensregung. Schwerste Verletzungen und Verstümmelungen ihrer Opfer werden billigend in Kauf genommen. Wilhelm Busch verstieß damit auch gegen ein damals vorherrschendes bürgerlich-wohlwollendes Humorverständnis, dass stets Anteil nimmt und letztlich immer auf Besserung hofft.

Ein Spiegel sozialer Verhältnisse

Doch die Bildergeschichte liefert außerdem einige Details über das Leben und die sozialen Umstände seiner Zeit. Max und Moritz entstand zum Ende des Welfenstaates. Der herrschende Monarch, König Georg V., durch eine Augenerkrankung blind und misstrauisch geworden, lebte zu dieser Zeit bereits fern jeder politischen Realität. Mehr als die Lösung sozialer Probleme interessierte ihn sein Hofstaat, die Oper und seine Pferdezucht. Das Elend auf dem Lande hatte nach den Revolutionswirren von 1848 spürbar zugenommen. In Wilhelm Buschs Heimatort Wiedensahl streiften Tagelöhner umher, Besitzlose lebten in kargen Behausungen am Rande der Ortschaft. Ohne das früher vom Kloster bereitgestellte Weideland für ihr Vieh, waren sie gezwungen, Ziegen oder Kühe zum Schlachter zu bringen, nachdem das Dorf aus der Herrschaft Loccums losgekauft wurde und „Gemeindewald“ und „Gemeindeland“ in die Verwaltung der Bauern überging, die sich gegen die Besitzlosen abzugrenzen versuchten.

Wie viele seiner Bildergeschichten stellt auch die Geschichte von Max und Moritz besitzlose Landleute als abgemagerte Elendsgestalten dar. Spindeldürr, abgemagert bis auf die Knochen, immer die gleiche Kleidung tragend und leicht erkennbar an ihren Holzpantinen, Zipfelmützen und Kniehosen. Wohlgenährt erscheinen lediglich Bäcker, Müller, Schlachter und Gastwirte. Auch einige Figuren aus Max und Moritz sind so als gesellschaftliche Außenseiter zu erkennen. Schneider Böck aus dem dritten Streich verkörpert eine dieser Randfiguren. Spott über den Schneider war damals selbst unter Kindern weit verbreitet, galt dieser Beruf doch als unmännlich und unredlich, nicht selten überschnitt er sich mit Antisemitismus. Da viele Schneider osteuropäische Juden waren, warf man ihnen außerdem vor, mit dem Teufel im Bunde zu stehen und Unzucht mit Ziegen zu treiben, was sich in der Bildergeschichte im Spottruf „Schneider, Schneider, meck, meck, meck!!“ wiederspiegelt, mit dem Max und Moritz den Schneider aus dem Haus locken. Wilhelm Busch verzichtete hier jedoch darauf, die Figur des Schneiders als antisemitische Karikatur darzustellen, auch wenn andere Zeichnungen und Verse deutlich mit derartigen Zügen versehen sind. Auch der Lehrer Lämpel, der das Opfer des vierten Streiches wird, ist ein Außenseiter der Gesellschaft. Sozial kaum höhergestellt als ein Tagelöhner muss er um seine schlechte Bezahlung aufzubessern, zusätzliche Pflichten übernehmen wie den Kantor- oder Küsterdienst.

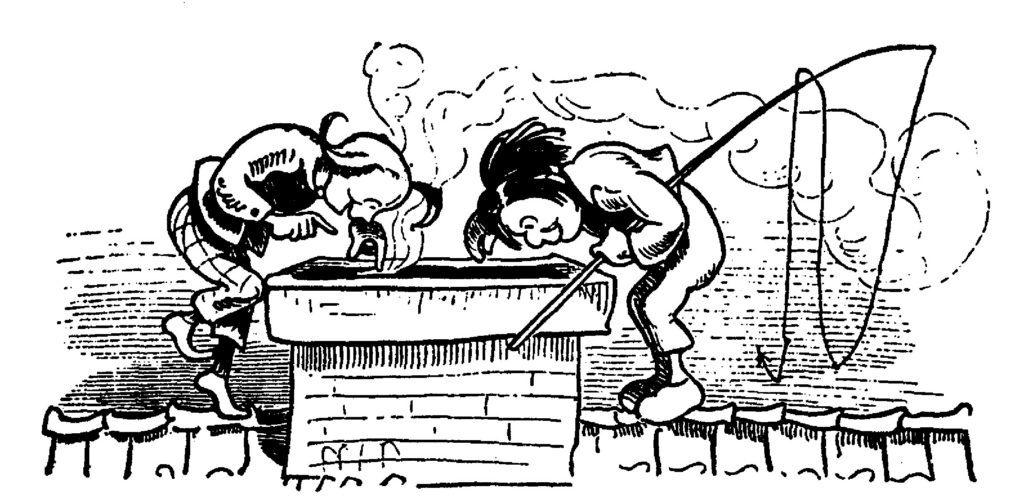

Eine Auswanderungswelle zwischen 1863 und 1865 nach Amerika ließ viele Kinder elternlos zurück, die nun auf das Betteln und Stehlen angewiesen waren. Besonders während der Wintermonate zeigte sich dieses Elend, als jüdische und christliche Kinderbanden durch die Dörfer zogen und um Kartoffeln oder gar etwas Viehfutter bettelten. Verwahrloste Kinder wurden von den Behörden sogar steckbrieflich gesucht und liefen Gefahr in die Zuchthäuser von Celle oder Lüneburg eingewiesen zu werden, wo sie den erwachsenen Häftlingen gleichgestellt wurden. Bei Dieben älter als zwölf Jahren konnte sogar die Todesstrafe verhängt werden. So erinnert auch das Bild von Max und Moritz, die der Bildergeschichte vorangestellt ist an diese zeitgenössischen Steckbriefe. Sinti und Roma schickten oft ihre Kinder auf Hühnerfang, wie es im ersten Streich beschrieben wird, mit einer Angelschnur und einem Stück Brot. So attestiert denn auch die Autorin Eva Weissweiler in ihrer überaus lesenswerten Biografie über den „lachenden Pessimisten“ der Bildergeschichte „den Charakter einer bitteren sozialen Anklage“.

Von der Ächtung zum Welterfolg

Erste Reaktionen empörter Pädagogen folgten erst mehr als fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung. Das Königreich Hannover existierte nicht mehr, mit der Gründung des Deutschen Reichs entstanden vielerorts sogenannte Zucht- und Besserungsanstalten für Kinder. Das Elend der Auswanderer- und Tagelöhnerkinder wurde im Taumel einer nationalen Aufbruchsstimmung verdrängt oder geriet in Vergessenheit. Dadurch ergaben sich viele Fehlurteile zeitgenössischer Pädagogen, die in dem Werk eine jugendgefährdende Wirkung beimaßen.

Ungeachtet der Kontroversen wurde es der Beginn eines Welterfolges, der den Autor auf einen Schlag berühmt machte. „Max und Moritz“ wurde mittlerweile in 281 Sprachen übersetzt, gelangte über deutsche Auswanderer in die USA und nach Argentinien, 1887 erfolgte eine erste Übersetzung ins Japanische. Am 12. Dezember 1897 erschienen erstmals in der Sonntagsbeilage des „American Humorist“ die Comicstrips der Katzenjammer Kids, die auch äußerlich den Figuren von Wilhelm Busch nachempfunden waren. Dessen Verleger William Randolph Hurst hatte den deutschstämmigen Rudolph Dirks damit beauftragt, einen Comic nach dem Vorbild des Wiedensahler Malers und Schriftstellers zu entwerfen. Als Dirks sich einige Zeit später jedoch mit Hurst überwarf, führte er die Comicreihe unter dem Titel „The Captain and the Kids“ beim New York Herald fort. Wilhelm Busch selbst gab an, dieses Werk lediglich „zu Nutz und eigenem Plaisir“ verfasst zu haben und damit ohne jede politische oder soziale Botschaft. Ob er nun wirklich damit zum Vater des Comic ist weiterhin umstritten, der Beliebtheit seiner Bildergeschichte tut das allerdings keinen Abbruch.

Literatur:

Weissweiler, Eva. „Wilhelm Busch: der lachende Pessimist: eine Biographie.“ Kiepenheuer & Witsch, 2007.